Pressemitteilungen (Archiv)

Städtisches Hellweg-Museum - Ausstellungsstück des Monats Januar

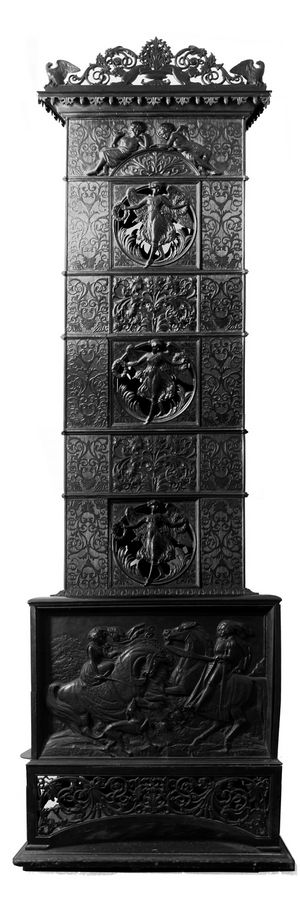

In der kalten Jahreszeit liegt es nahe sich mit Öfen zu befassen. So soll das Ausstellungsstück des Monats Januar ein sogenannter Zirkulierofen sein. Bei dem vorgestellten Stück im Städt. Hellweg-Museum Geseke handelt es sich um einen dreistöckigen Etagenofen aus Gusseisen.

Zuunterst befindet sich ein Brennraum. Befeuert wurde der Ofen in unserer Gegend wohl mit Holz, andernorts auch mit Torf. Unter der seitlich angeordneten Feuerungstür befindet sich der Aschenkasten. Was den Etagen- oder Zirkulierofen ausmacht, beginnt sozusagen ein Stockwerk höher. Über drei Etagen wurden die Rauchgase durch horizontale und vertikale Kanäle, wechselnd rechts und links geführt, die eine optimale Energieausbeute gewährleisten sollten. Durch einen Schieber in der Brennkammertür bestand zudem die Möglichkeit, die Luftzufuhr und damit den Abbrand in einem gewissen Rahmen zu regulieren.

Der Ofen diente jedoch nicht nur dazu, den Raum zu erwärmen. Das wird deutlich, wenn man die filigran durchbrochene Bekrönung des Ofens mit Zierranken und Adlern in den Ecken sieht. Er sollte auch zeigen, was man sich leisten konnte. Sämtliche Teile des Ofens sind mit unterschiedlich stark plastisch ausgearbeiteten Ornamenten überzogen, die Renaissance und Barock entlehnt sind. Vorder- und Rückseite sind, bis auf den Auslass für das Ofenrohr, hinten unter der Bekrönung gleich ausgeführt. Damit boten sich viele Möglichkeiten, den Ofen im Raum zu platzieren. Es gibt auch den Namen Victoria-Ofen für dieses Stück, der sich wohl auf die beflügelten weiblichen Figuren mit Kränzen in den Händen bezieht, die die Türchen zu den einzelnen Fächern in jeder Etage zieren. Lassen wir offen, ob es sich um Genien oder Victorien handelt. Fest steht, dass sich dahinter manches Teekännchen warmhalten ließ.

Hauptzierde ist sicherlich die reliefartig ausgeführte Platte an der Brennkammer. Barock bewegt dargestellt, ist hier die Begegnung einer Dame mit Hund und einem Edelherrn, beide zu Pferde (dahinter wird eine Geschichte stecken, die sich dem Autor allerdings noch nicht erschlossen hat.) Und dann steht der Ofen noch auf vier durchbrochen ornamentgeschmückten Fußelementen.

Kaum zu glauben, dass dieser kunstvolle Eisenguss bei Kanonen, Kugeln, Nägeln und Ketten seinen Anfang genommen hat. Das waren nämlich die Produkte, von denen die Sauerländer Betriebe z.B. in und um Brilon und Warstein anfangs lebten. Zur Herstellung wurde heimisches Erz verwendet, das mit Holzkohle aus den dortigen Wäldern verhüttet wurde. Bei der Weiterverarbeitung nutzte man die vorhandene Wasserkraft. Später wurde die Verhüttung heimischen Erzes aufgegeben.

So ähnlich verlief auch die Geschichte der St. Wilhelmshütte, einem 1739 gegründeten montanindustriellen Betrieb bei Suttrop und Warstein. Er ging 1873 in der Aktiengesellschaft der Warsteiner Gruben- und Hüttenwerke auf. Ein Nachfolger bestand bis 1967. Wahrscheinlich ist unser Ofen dort im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden. Zu der Zeit stellten Öfen einen Schwerpunkt der Produktion dar. Ein kleineres Exemplar eines solchen Ofens soll im Eggemuseum in Altenbeken stehen. Ein gleicher Ofen, allerdings ohne Bekrönung, befindet sich im Museum Haus Hövener in Brilon. Als weiterer Produktionsort kommt die Theodorshütte in Bredelar in Frage, die bis Mitte des 19. Jahrhunderts mit Holzkohle Roheisen in der ehemaligen Klosterkirche und den Gebäuden des Klosters erzeugte und später auf reinen Gießereibetrieb umstellte.

Suche

Kategorien

Datum

Aktuelles

Info: Das Archiv enthält Pressemitteilungen, die älter als 12 Monate sind. Alle jüngeren Pressemeldungen sind hier zu finden.